考えたことメモ > App InventorからiPhoneアプリを作るには?

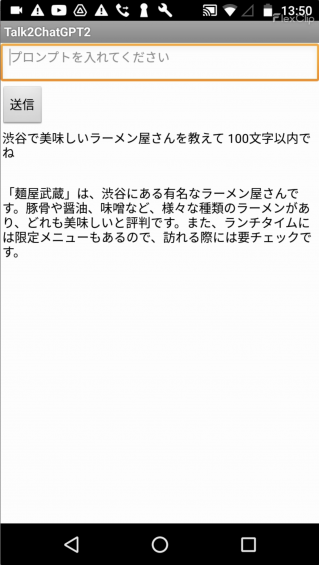

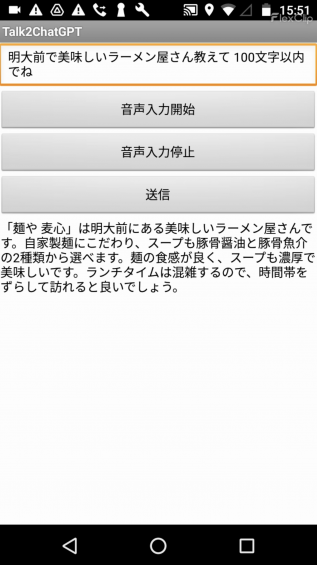

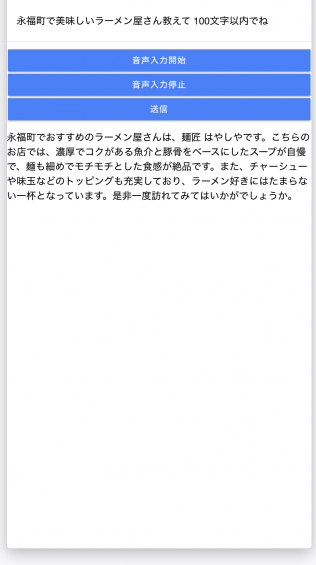

「App InventorからPythonへどうやって移行するのか?」でChatGPT-4oがApp Inventorのaiaファイルを直接読み込み、アプリの要件定義書を書いてそのまま動作するPythonコードを書けました。

ここではChatGPT-5を使ってApp Inventorのaiaファイルを直接読み込み、アプリの要件定義書を書いてiPhone用のSwiftUIコードを書いてみます。

出発点のApp Inventorアプリは「オンデマンドアカデミー」で紹介されている 「カラフルお絵かきアプリ」です。このアプリは、基本的なUIの構成やイベント処理の理解に適しています。

サマリー

ChatGPT-5はApp Inventorのaiaファイルを直接読み込み、アプリの要件定義書を書いてそのまま動作するSwiftUIコードを書けました。

aiaファイルの読み込みと解析

プロンプト

あなたはApp Inventor 2の内部構造に精通したプロのソフトウェアエンジニアです。このaiaファイルを完全に解析してください。返答

解析しました!まず要点をざっと👇

画面は Canvas(キャンバス)+3本の水平配置。上段に色(黒/青/グリーン/赤)、中段に太さ(細/中/※太の候補)、下段に「画面消去」「消しゴム」ボタン。

ブロックは 126ノード。主な構成は変数取得/設定、イベント、プロシージャ定義、Canvas 操作(DrawLine / Clear)。

定義プロシージャ:色ボタンリセット / 色ボタン選択 / 太さボタンリセット / 太さボタン選択 / 消しゴムボタン選択。

イベント:Screen1.Initialize, Canvas.Dragged, (ボタン)Click。

初期化で「選択中の色」「ペン太さ」を渡してプロシージャ呼び出し→UI状態と PaintColor / LineWidth を確定。

Dragged では prevX, prevY -> currentX, currentY へ DrawLine で描画。

「画面消去」は Canvas.Clear、消しゴムは白系で描く実装。

プロジェクト設定:sizing=Responsive、テーマ AppTheme.Light.DarkActionBar、位置情報未使用、拡張/アセットなし、バージョン 1.0 (code 1)。

フルの技術レポート(コンポーネント階層、ボタン属性表、イベント/メソッド一覧、推定挙動、改善提案まで)を用意しました。# DoodlePlus(.aia)完全解析レポート

このレポートは MIT App Inventor 2 プロジェクトの .aia を展開し、画面(.scm)とブロック(.bky)、プロジェクト設定(project.properties)を静的解析した内容です。

## 1) プロジェクト設定(youngandroidproject/project.properties)

```

#

#Sat Apr 12 01:36:28 UTC 2025

sizing=Responsive

color.primary.dark=&HFF303F9F

color.primary=&HFF3F51B5

color.accent=&HFFFF4081

aname=DoodlePlus

defaultfilescope=App

main=appinventor.*****.DoodlePlus.Screen1

source=../src

actionbar=True

useslocation=False

assets=../assets

build=../build

name=DoodlePlus

showlistsasjson=True

theme=AppTheme.Light.DarkActionBar

versioncode=1

versionname=1.0

```

主な項目:

- アプリ名 (aname / name): **DoodlePlus / お絵かきアプリ+**

- メイン画面: **Screen1**

- テーマ: **showlistsasjson=True**

- デフォルトファイルスコープ: **main=appinventor.****.DoodlePlus.Screen1**

- ActionBar: **True**

- 位置情報使用 (useslocation): **False**

## 2) 画面レイアウト(Screen1.scm)

- 画面タイトル: **お絵かきアプリ+**

- コンポーネント数: **12**

### コンポーネント階層

- `キャンバス1` : Canvas (親: None)

- `水平配置1` : HorizontalArrangement (親: None)

- `黒` : Button (親: 水平配置1)

- `青` : Button (親: 水平配置1)

- `グリーン` : Button (親: 水平配置1)

- `赤` : Button (親: 水平配置1)

- `水平配置2` : HorizontalArrangement (親: None)

- `細` : Button (親: 水平配置2)

- `中` : Button (親: 水平配置2)

- `水平配置3` : HorizontalArrangement (親: None)

- `画面消去` : Button (親: 水平配置3)

- `消しゴム` : Button (親: 水平配置3)

### カラーボタン・太さボタン等の属性

| 親配置 | ボタン名 | 表示テキスト | 背景色 | フォントサイズ | 幅 |

|---|---|---|---|---|---|

| 水平配置1 | 黒 | | &HFF000000 | 10 | -1025 |

| 水平配置1 | 青 | | &HFF0000FF | 10 | -1025 |

| 水平配置1 | グリーン | | &HFF00FF00 | 10 | -1025 |

| 水平配置1 | 赤 | | &HFFFF0000 | 10 | -1025 |

| 水平配置2 | 細 | 細 | | | |

| 水平配置2 | 中 | 中 | | | |

| 水平配置3 | 画面消去 | 画面消去 | | | |

| 水平配置3 | 消しゴム | 消しゴム | | | |

## 3) ブロック(Screen1.bky)

- 総ブロック数(node): **126**

### ブロック種別の出現数(上位)

- lexical_variable_get: 34

- component_component_block: 14

- component_set_get: 14

- global_declaration: 7

- procedures_callnoreturn: 7

- procedures_defnoreturn: 5

- logic_false: 4

- controls_if: 4

- logic_compare: 4

- lexical_variable_set: 4

- lists_create_with: 3

- color_black: 3

- component_event: 3

- text: 2

- math_number: 2

### イベントハンドラ

- Screen1 : Form.Initialize

- (未指定) : Button.Click

- キャンバス1 : Canvas.Dragged

### 定義済みプロシージャ

- 色ボタンリセット

- 色ボタン選択

- 太さボタンリセット

- 太さボタン選択

- 消しゴムボタン選択

(推定機能)

- **色ボタンリセット / 色ボタン選択**: 色選択UIの状態管理(選択記号の付与・他色のリセット、および `Canvas.PaintColor` の更新)

- **太さボタンリセット / 太さボタン選択**: ペンの太さUIの状態管理(`Canvas.LineWidth` の更新)

- **消しゴムボタン選択**: 消しゴムモード(背景色=白 or 透明、`LineWidth` 固定化等)への切替

### 画面初期化時の呼び出し(Screen1.Initialize)

- Call 色ボタン選択 with args: [('var', 'global 選択色ボタン')]

- Call 太さボタン選択 with args: [('var', 'global ペン太さ')]

### メソッド利用(コンポーネント操作)

- キャンバス1 (Canvas).**Clear**

- キャンバス1 (Canvas).**DrawLine**

※ 少なくとも `Canvas.DrawLine`, `Canvas.Clear` を使用しており、ドラッグで線分を描画し、[画面消去] でキャンバスをクリアする仕様です。

## 4) 振る舞いの要約(静的解析からの推定)

- 画面上部に **Canvas**、下部に3行の **HorizontalArrangement**(色選択、太さ選択、ユーティリティ)が並ぶ構成。

- 色ボタン(`黒` / `青` / `グリーン` / `赤`)で `Canvas.PaintColor` を切替。選択中ボタンにはチェック記号(例: ✔︎)を付ける実装。

- 太さボタン(`細` / `中` / (恐らく `太`))で `Canvas.LineWidth` を切替。

- `画面消去` ボタンで `Canvas.Clear`。

- `消しゴム` ボタンで描画色を背景色(白)相当にして消す振る舞い。

- `Canvas.Dragged` では `prevX, prevY` → `currentX, currentY` に対して **DrawLine** する一般的なお絵かきロジック。

## 5) 拡張機能・アセット・権限

- 拡張(.aix): **未使用**(拡張の痕跡なし)

- アセット(/assets): **未検出**(aiaに含まれない)

- パーミッション: project.properties 上は **位置情報未使用**。その他の特別権限の記載なし。

## 6) 改善できるポイント(提案)

- **ボタンのアクセシビリティ**: 色名テキストの有無に揺れがあるため、全ボタンで `Text` を明示し `ContentDescription` を付けると支援技術に優しいです。

- **消しゴムモードの視覚化**: 現状のチェック記号流用だけでなく、トグル表示やボタン色の反転などで状態を明確にできます。

- **キャンバスサイズ**: `Height/Width=-2`(Fill Parent)使用だが、端末回転時の計測タイミングに注意。必要なら `sizing=Responsive` に合わせて初回レイアウト後に線幅を再設定。

- **Undo/Redo**: 線分の履歴リストを持ち、`Canvas.Clear` 前にバックアップすれば Undo が実装可能。

- **保存/共有**: `Canvas.SaveAs` による画像保存、`Sharing` コンポーネントによる共有の追加を検討。要件定義書作成

プロンプト

このアプリの要件定義書をMarkdownで書いて返答

線の太さに「太」が追加されていますが、よしとしましょう。

# DoodlePlus アプリ要件定義書

## 1. 概要

DoodlePlus は、Android スマートフォン上で動作するシンプルなお絵かきアプリである。ユーザは指でキャンバスに線を描画し、色や線の太さを切り替えたり、消しゴムで描いた線を消去したりできる。さらに、キャンバス全体を一括でクリアする機能を提供する。

## 2. 対象ユーザー

- 幼児から大人まで幅広い年齢層

- 落書きやメモを素早く行いたいユーザー

- 学習教材やプレゼンの補助に使いたいユーザー

## 3. 利用目的

- 指先で自由に絵や文字を描く

- 色や太さを変えた線で描画

- 消しゴム機能で部分修正

- 全消去で新しいキャンバスにリセット

## 4. 機能要件

### 4.1 キャンバス機能

- 指でドラッグした座標間に線を描画

- 線の色、太さを設定可能

- 全体を消去する機能(Canvas.Clear)

### 4.2 色選択機能

- 黒 / 青 / 緑 / 赤 の4色を選択可能

- 選択中の色を視覚的に強調表示(チェック記号)

### 4.3 線の太さ選択機能

- 細 / 中 / 太 の3段階から選択可能

- 選択中の太さを視覚的に強調表示

### 4.4 消しゴム機能

- 描画色を背景色(白)に変更して消去

- 消しゴム使用中は太さ固定(中程度)

### 4.5 全消去機能

- ボタン操作でキャンバス全体をクリア

## 5. 非機能要件

- **操作性**: タップ/ドラッグで直感的に利用可能

- **応答速度**: 線描画・消去操作はリアルタイムで反映

- **アクセシビリティ**: ボタンにテキストラベルを付与し、視認性を確保

- **互換性**: Android 5.0 以上で動作

## 6. UI要件

- 上部: 描画用キャンバス(画面の大部分を占有)

- 下部: 3列の水平配置

- 1行目: 色選択ボタン(黒/青/緑/赤)

- 2行目: 太さ選択ボタン(細/中/太)

- 3行目: [消しゴム] ボタン, [画面消去] ボタン

## 7. 将来的な拡張要件(提案)

- 描画の Undo / Redo 機能

- 画像保存および共有機能

- 消しゴムモードを視覚的に分かりやすくするトグル表示

- 色や太さのカスタム選択(カラーピッカー/スライダー導入)

## 8. 制約条件

- MIT App Inventor 2 で開発

- 外部拡張(.aix)は使用しない

- インターネットや位置情報の権限は不要

## 9. 品質保証

- 動作確認: Android 実機でのテスト

- 正常系テスト: 色/太さ選択、描画、消去操作が正しく動作すること

- 異常系テスト: 高速なタッチ操作や多指操作でも動作が破綻しないことSwiftUIプログラミング

プロンプト

この要件定義書に基づいてSwiftUIのコードを書いて。初心者にも何をしているかわかるように、また、App Inventorアプリとの対応関係がわかるように、詳しいコメントをつけて。返答

了解!要件定義書の機能に対応する SwiftUI 実装を、App Inventor(AI2)のコンポーネント/ブロックとの対応関係が分かるように、丁寧なコメント付きでまとめました。

以下の単一ファイル(ContentView.swift)を Xcode の SwiftUI プロジェクトに追加すれば、そのまま動作します(iOS 15+ を想定)。

//

// ContentView.swift

//

// DoodlePlus (SwiftUI port)

// - MIT App Inventor 2 版の「Canvas + 色選択 + 太さ選択 + 消しゴム + 全消去」をSwiftUIで再現

// - 初心者向けに、できるだけ丁寧にコメントしています。

// - App Inventor のコンポーネント/ブロック対応をコード中に明記。

// - 透明消去(アルファ抜き)ではなく「白で上書きする」方式の消しゴムで、AI2の挙動に近づけています。

// (※本格的な透明消去をしたい場合は Core Graphics のブレンドモード destinationOut などの応用が必要)

//

import SwiftUI

// MARK: - モデル定義(AI2で言うところの「変数」や「状態」)

//

// App Inventor 対応:

// - PaintColor(Canvasの描画色)→ selectedColor

// - LineWidth (線の太さ) → selectedWidth

// - 消しゴムモード → isEraser

// - 描いた線の履歴 → strokes(各ストロークは points の配列)

//

/// 線1本(ストローク)を表すモデル

struct Stroke: Identifiable {

let id = UUID()

var points: [CGPoint] // 線を構成する点列(指でなぞった座標)

var color: Color // 線の色(消しゴムなら Color.white)

var lineWidth: CGFloat // 線の太さ

}

/// アプリ全体の状態

final class DrawingState: ObservableObject {

// 現在の選択色(AI2: Canvas.PaintColor)

@Published var selectedColor: Color = .black

// 現在の線の太さ(AI2: Canvas.LineWidth)

@Published var selectedWidth: CGFloat = 6

// 消しゴムモード(AI2: 「消しゴムボタン選択」プロシージャで true/false を切替)

@Published var isEraser: Bool = false

// これまでに描いた全ストローク(AI2: DrawLine を積み重ねるイメージ)

@Published var strokes: [Stroke] = []

// ドラッグ中の「現在のストローク」(指を離したら strokes に確定追加)

@Published var currentStroke: Stroke? = nil

// 画面全消去(AI2: Canvas.Clear)

func clear() {

strokes.removeAll()

currentStroke = nil

}

}

// MARK: - SwiftUI 版 Canvas(AI2: Canvas コンポーネントに相当)

//

// - SwiftUI の Canvas/Path を使って、strokes と currentStroke を描画します。

// - App Inventor の Canvas.DrawLine(block) 相当の処理は、points を連結して Path にしています。

//

struct DrawingCanvas: View {

@ObservedObject var state: DrawingState

var body: some View {

GeometryReader { geo in

ZStack {

// 背景は白(AI2: Canvas の BackgroundColor に相当)

Color.white

.ignoresSafeArea()

// これまでに描いたストロークを全部描画

ForEach(state.strokes) { stroke in

Path { path in

guard let first = stroke.points.first else { return }

path.move(to: first)

for p in stroke.points.dropFirst() {

path.addLine(to: p)

}

}

.stroke(stroke.color, lineWidth: stroke.lineWidth)

}

// ドラッグ中のストロークもプレビュー表示

if let stroke = state.currentStroke {

Path { path in

guard let first = stroke.points.first else { return }

path.move(to: first)

for p in stroke.points.dropFirst() {

path.addLine(to: p)

}

}

.stroke(stroke.color, lineWidth: stroke.lineWidth)

}

}

// ジェスチャ:指でなぞる → 点を追加 → 指を離したら確定

// App Inventor 対応:

// - Canvas.Dragged(prevX, prevY, currentX, currentY) で DrawLine しているのと同等

.gesture(

DragGesture(minimumDistance: 0)

.onChanged { value in

// ドラッグが始まったら currentStroke を作成(色/太さは現在の選択)

if state.currentStroke == nil {

let color = state.isEraser ? Color.white : state.selectedColor

state.currentStroke = Stroke(points: [value.location], color: color, lineWidth: state.selectedWidth)

} else {

// すでに作成済みなら座標を追加

state.currentStroke?.points.append(value.location)

}

}

.onEnded { value in

// 指を離したら確定(strokes に追加)し、currentStroke をクリア

if var stroke = state.currentStroke {

stroke.points.append(value.location)

state.strokes.append(stroke)

}

state.currentStroke = nil

}

)

}

}

}

// MARK: - メインビュー(AI2: Screen1 に相当)

//

// 画面構成(要件/UI要件に基づく)

// - 上部:描画用 Canvas

// - 下部:3つの水平行(HStack)

// 1行目:色選択(黒/青/緑/赤)→ PaintColor 切替

// 2行目:太さ選択(細/中/太)→ LineWidth 切替

// 3行目:消しゴムトグル / 画面消去 → isEraser 切替 / Canvas.Clear

//

struct ContentView: View {

@StateObject private var state = DrawingState()

// 太さの候補(AI2: 「細/中/太」)

private let widthOptions: [(label: String, value: CGFloat)] = [

("細", 4),

("中", 8),

("太", 14)

]

// 色の候補(AI2: 「黒/青/緑/赤」)

private let colorOptions: [(label: String, value: Color)] = [

("黒", .black),

("青", .blue),

("緑", .green),

("赤", .red)

]

var body: some View {

VStack(spacing: 0) {

// 1) Canvas 領域(要件: 画面の大部分)

DrawingCanvas(state: state)

.overlay(alignment: .topLeading) {

// シンプルなタイトル(AI2: Screen1.Title)

Text("DoodlePlus")

.font(.headline)

.padding(8)

.background(.ultraThinMaterial)

.cornerRadius(8)

.padding(8)

.accessibilityHidden(true)

}

Divider()

// 2) 下部パネル:3段構成

VStack(spacing: 8) {

// --- 行1: 色選択(AI2: 色ボタン群 + 「色ボタン選択/リセット」プロシージャに対応)---

controlRow(title: "色", content: {

HStack {

ForEach(colorOptions, id: \.label) { opt in

Button {

// 色選択:PaintColor を更新、かつ消しゴムモードは OFF

state.selectedColor = opt.value

state.isEraser = false

} label: {

HStack(spacing: 6) {

Circle()

.fill(opt.value)

.frame(width: 18, height: 18)

Text(opt.label)

// 選択中マーク(AI2: チェック記号の代替として表示)

if !state.isEraser && state.selectedColor.description == opt.value.description {

Image(systemName: "checkmark")

}

}

.padding(.horizontal, 10)

.padding(.vertical, 8)

.background(

// 選択中は控えめに強調

(!state.isEraser && state.selectedColor.description == opt.value.description) ?

Color.secondary.opacity(0.15) : Color.clear

)

.cornerRadius(10)

}

.accessibilityLabel(Text("色 \(opt.label)"))

}

}

})

// --- 行2: 太さ選択(AI2: 太さボタン群 + 「太さボタン選択/リセット」プロシージャに対応)---

controlRow(title: "太さ", content: {

HStack {

ForEach(widthOptions, id: \.label) { opt in

Button {

state.selectedWidth = opt.value

} label: {

HStack(spacing: 8) {

// 太さプレビュー

Capsule()

.frame(width: 28, height: max(4, opt.value / 1.6))

Text(opt.label)

if state.selectedWidth == opt.value {

Image(systemName: "checkmark")

}

}

.padding(.horizontal, 10)

.padding(.vertical, 8)

.background(

(state.selectedWidth == opt.value) ?

Color.secondary.opacity(0.15) : Color.clear

)

.cornerRadius(10)

}

.accessibilityLabel(Text("太さ \(opt.label)"))

}

}

})

// --- 行3: ユーティリティ(AI2: 消しゴム / 画面消去ボタン)---

controlRow(title: "操作", content: {

HStack {

// 消しゴム(AI2: 消しゴムボタン選択 → isEraser = true、UI強調)

Button {

state.isEraser.toggle()

} label: {

Label("消しゴム", systemImage: state.isEraser ? "eraser.fill" : "eraser")

.padding(.horizontal, 12)

.padding(.vertical, 10)

.background(state.isEraser ? Color.secondary.opacity(0.2) : Color.clear)

.cornerRadius(10)

}

.accessibilityLabel(Text("消しゴム"))

.accessibilityHint(Text("オンにすると白い線で上書きして消せます"))

Spacer(minLength: 12)

// 画面消去(AI2: Canvas.Clear)

Button(role: .destructive) {

state.clear()

} label: {

Label("画面消去", systemImage: "trash")

.padding(.horizontal, 12)

.padding(.vertical, 10)

.background(Color.red.opacity(0.12))

.cornerRadius(10)

}

.accessibilityLabel(Text("画面消去"))

.accessibilityHint(Text("キャンバスをすべてクリアします"))

}

})

}

.padding(12)

.background(.ultraThinMaterial)

}

.preferredColorScheme(.light) // 背景白に合わせた見え方重視(任意)

}

// 下部各行のラッパー(タイトル+内容)

private func controlRow<Content: View>(title: String, @ViewBuilder content: () -> Content) -> some View {

VStack(alignment: .leading, spacing: 6) {

Text(title)

.font(.subheadline).bold()

.accessibilityHidden(true)

content()

}

}

}

// MARK: - プレビュー

struct ContentView_Previews: PreviewProvider {

static var previews: some View {

ContentView()

.previewDevice("iPhone 15")

}

}App Inventor(AI2)との対応表(抜粋)

App Inventor SwiftUI 実装 補足

Screen1 ContentView 画面のメインビュー

Canvas DrawingCanvas(GeometryReader + Path/ZStack) 背景白・ストローク配列を描画

Canvas.Dragged DragGesture.onChanged / onEnded ドラッグ座標を currentStroke.points に追加・確定

Canvas.DrawLine Path.addLine(to:) 点列から線を生成

Canvas.Clear state.clear() strokes.removeAll()

色ボタン(黒/青/緑/赤) colorOptions + ボタン群 押下で selectedColor セット&消しゴム解除

太さボタン(細/中/太) widthOptions + ボタン群 押下で selectedWidth セット

消しゴム state.isEraser.toggle() 消しゴムON時は Color.white で上書き

選択中のチェック表示 Image(systemName:"checkmark") 状態に応じて表示

使い方メモ(初心者向け)

ボタンで 色 と 太さ を選んで、上の白いキャンバスを指でなぞると線が描けます。

消しゴム を押すと白い線で上書きでき、描いた線を消す感覚になります(背景が白のため)。

画面消去 でキャンバスをまっさらな状態に戻せます。

透明消去(背景が透ける消しゴム)にしたい場合は、Canvas レイヤーを CALayer / Core Graphics で管理し、ブレンドモード(destinationOut 等)を使う設計に変更すれば実現できます。

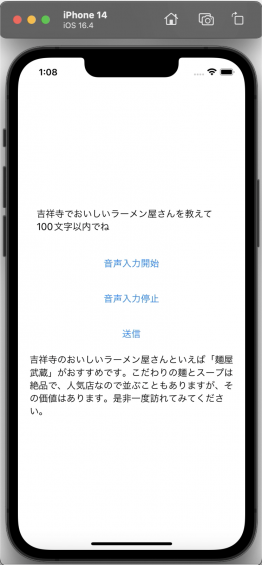

必要なら、この SwiftUI 版に Undo/Redo や 画像保存/共有 を追加した発展版コードもすぐ出せます。どう拡張したいか教えてください!動作確認

iPhoneアプリを作るにはMacで動くXcodeという開発環境が必要です。ここではmacOS 13.7.5上でXcode 15.2を使い、動作確認にはiOSシミュレータ(iOS 15.2)を使いました。

公開済みAI関連アプリチュートリアル:シルバー会員特典

- 人工知能画像分類アプリ

- 生成AIお絵描きコーチアプリ

- 生成AIお絵描きマジックアプリ

- 生成AI観光ガイド地図アプリ

- GASとApp Inventorの翻訳比較アプリ

- クラウド光学文字認識(OCR)アプリ

- クラウド手書き文字認識(OCR)アプリ

- GPTで作るiPhoneアプリチュートリアル

- ChatGPTを使った新作アプリチュートリアル

- 生成AIを使ったApp Inventor 2 アプリ設計

- 生成AIを使ったApp Inventor 2 アプリ開発

初心者にはこちらも